福岡に越してきてからというもの、豚骨ラーメンを食べる日々です。

そんな中で、先日久しぶりに家系ラーメンを食べました。

資本系の家系ラーメンの台頭によって、今や日本のどこにいても食べれますが、もはや自分のソウルフードと言ってもよいのではと思うくらいに、懐かしさを感じました。

それこそ、家系ランキングなどを見ながら食べ歩いていた20代の頃は、家系の成り立ちやら新店舗やら色々調べていたこともありましたが、今や記憶の彼方です。

せっかくなので、これを機に少しまとめてみます。

家系ラーメンとは

家系ラーメン(いえけいラーメン)あるいは横浜家系ラーメン(よこはまいえけいラーメン)は、神奈川県横浜市のラーメン店・吉村家(1974年創業)を源流とするラーメン店の店舗群、あるいは吉村家に類似する濃厚な豚骨醤油ラーメンのジャンルを指す名称

wikipediaより https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%B6%E7%B3%BB%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%83%B3

上記のとおり、言わずとしれた総本山「吉村家」から派生した豚骨醤油ラーメンですね。

具材は、ほうれん草、海苔、チャーシュー。麺は中太で短い。

注文時に麺の硬さ・味の濃さ・油の量を聞かれることも多いのが特徴です(例:「硬め濃いめ多め」など)。

ちなみに、豚骨ラーメンでも醤油は使いますが、家系では濃口醤油を使用しており醤油のインパクトが強く、スープに鶏油を使用している点も特徴。

また、誰が言い出したのか、「ご飯に豆板醤を乗せ、スープに浸した海苔で包んで食べる」という食べ方も良く見聞きします。(「麺が短いのは、ご飯が主役だから」なんて説もある)

家系ラーメンの成り立ち

「吉村家」創業者の吉村実が、「九州の豚骨ラーメンと東京の醤油ラーメンを組み合わせたらおいしいのでは」ということで、お店をオープンしたのが始まりと言われています。

吉村氏は山形県生まれ横浜育ちでしたが、元々長距離トラック運転手だったので、九州では豚骨ラーメン、東京では鶏ガラの醤油ラーメンを食べる機会が多かったようです。

ちなみに、吉村氏は半年間ラーメンショップで修行をしていたとのこと(大田区平和島にあったお店。今は閉店)。

なので、「家系のルーツはラーショにある」とも言われます。

なお、創業からの主な流れは以下のとおり。

- 1974年に「吉村家」を新杉田にてオープン。行列店として有名だったようです。

- 1986年に吉村家支店として本牧でオープンした後、「本牧家」として分店。店長の神藤隆と、吉村実とで対立関係に。

- 1988年に、神藤隆が六角橋で「六角家」をオープン。本牧家の店員を引き抜いて独立してしまったことで、本牧家は一時営業停止状態となり、両者は絶縁関係に。

※当時ニュースにもなったとか。関係がこじれた要因として色々な説があるようですが、ラーメンの方向性(醤油強めorバランス重視)でずれがあったのではという説もあり

※六角家はそれ以来一度も「直系」としては認められていない - 1988年、六角家従業員の近藤健一氏が、港北ニュータウンに「横濱家」をオープン。また、近藤健一氏、原祥介氏とで「介一家」をオープン。

※原祥介の「介」と、近藤健一の「一」とで、「介一家」となったよう - 1991年、黄金町に「千家」がオープン

- 1992年、磯子に「壱六家」がオープン

- 1994年に、新横浜ラーメン博物館がオープン。「六角家」が出店し、家系ラーメンが全国区になる。

- 1999年に、吉村家が横浜駅に移転。津村進氏・石川聡氏が直系1号店として、吉村家の向かいで「杉田家」を開店する。

- 2000年に、鶴巻孝平氏が下永谷にて「環2家」をオープン。

※吉村氏が嫌がらせで本牧家のすぐ隣に出店したとか - 以降、2000年代初頭に、「横横家」(横浜市金沢区:2004年)、「はじめ家」(富山県魚津市)、「王道家」(千葉県柏市)、などの直系店舗を次々と増やしていきます

とくに、「六角家」と「吉村家」のいざこざは色々なメディアで見聞きしますね。

絶縁関係等もありながらも、吉村家を起点に家系の味が広がり、ファンの間では「吉村家」「本牧家」「六角家」の3店舗が家系御三家として知られていました。(数年前に六角家が倒産してしまったのはショックな出来事でしたが、どうやら味もだいぶ落ちていたとか・・・)。

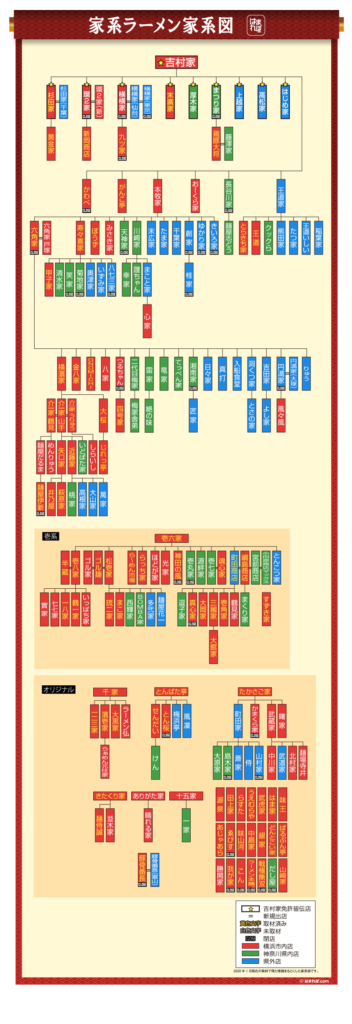

はまレポさんのサイトで、わかりやすい家系図があったので引用。

家系ラーメンの分類

上記にもあるとおり、家系ラーメンは、「直系」「壱系」「資本系」「オリジナル系」「その他(直系派生の個人店)」の5つに大別できるかと思います。

イメージ的には下記図のような感じでしょうか。それぞれの特徴をまとめます。

直系店

直系店とは、総本山の吉村家に認められたお店を指します。

特徴としては、下記があげられます。

- 「酒井製麺」の麺を使用

- チャーシューが燻製されている

- 醤油強め(吉村家はヤマサの濃口醤油を使用しているとか)

- 器が黒い

(参考:吉村家)

なお、吉村家のHPには直系店として「杉田家」「厚木家」「はじめ家」「高松家」「上越家」の5店舗が掲載されています。

http://ieke1.com/source/yosimuraya/chokei.html

ただし上記以外にも、「末廣家」(白楽:2013年オープン)、「内田家」(博多:2020年オープン)も、直系店として知られています。

※末廣家さんは直系を外れたような情報もありますが、数年前に訪れた限りでは上記条件は満たしていた覚えがあります

※内田家さんもHPには掲載ないものの、先日訪れた限りでは上記条件を満たしていました

ちなみに、「王道家」は以前は直系でしたが、自家製麺の扱いをめぐって破門になったとか?

王道家さんのブログでも理由を公開されています。

壱系店

壱系の元祖として知られるのは「壱六家」。

創業者の渡邊博之さんが「吉村家」に衝撃を受けて、オリジナルのラーメンを追求して「壱六家」をオープンしたとか。(1992年に磯子に出店)。

吉村家との直接の関わりはないようですが、「壱六家」から派生したお店が多く(後述する資本系含む)、それらは一つの括りとして「家系」とかけて「壱系」と呼ばれます。

壱系の特徴としては、下記2点が大きいでしょう。

うずらや白濁スープなど、見かけからして本流とは異なります。

- うずらの卵

- スープが濃厚でクリーミー

(参考:壱六家)

資本系店

昨今の家系ブームの火付け役と言ってもよい、資本系の家系ラーメン。ざっくり言うと「チェーン店」です。

代表的なところでは、「町田商店」「魂心家」「壱角家」の3つが一大勢力として挙げられます。これらをきっかけに家系を認知した/好きになったという人も数多くいるのではないでしょうか。

上記の3店舗は前述した「壱系」の派生として知られています。

例えば「町田商店」は、壱六家出身の店主さんが独立して2008年にオープンし、今や全国に200店舗近く拡大しています。

他資本系店も、2010年代中頃から拡大し、家系ラーメンが全国に普及しました。

中には、どこの系列か良く分からない有象無象の家系ラーメンが誕生したように見えます(実は内部では繋がりがあるのかもしれないですが)。例えば、市ヶ谷にある「市ヶ家」とか。ギャグっぽいですが、意外に行列ができていたり。。

場合によって「資本系=壱系」とされるきらいもありますが、「壱六家」と「市ヶ家」を同じ系列にカテゴライズするのには違和感が大きい。

とは言え前述のとおり、家系ラーメンの普及という側面において大きな意味があり、揶揄されがちな資本系ラーメンも今後の展開が楽しみに思われます(吉村家が未だに長蛇の列をなす大きな要因は、資本系ラーメンの普及によるのでは)。

資本系の特徴は下記でしょうか。

- セントラルキッチン方式(業務スープ)で、どのお店でも安定的な味

- ライス無料のお店が多い

- 外観が派手なお店が多い

- キャンペーンが多い(販促を頑張っている)

(参考:町田商店)

オリジナル系店

「壱系」と同様に、吉村家や直系店との関係はないものの、独自の家系として発展したお店をオリジナル系として分類されます。

例えば、1991年に黄金町でオープンした「千家」は、「ゴマ系」などとも呼ばれ愛されています(その名の通り、ゴマがのってる)。都築にある「一二三家」も、千家直系店として評判が高く、めっちゃうまいです。

他にも、「たかさご家」ー「武蔵家」ー「武道家」の系列や、「とんぱた亭」ー「せんだい」ー「けん」あたりの系列は、個人的に非常に馴染み深い。(20代の頃に足しげく通っていた・・・)

それぞれ同じ家系とはいえ、鶏ガラの量や配分バランスが異なるせいか、スープの印象が結構異なります。でも、冒頭述べた家系の要素である、「具材は、ほうれん草、海苔、チャーシュー。麺は中太で短い」という点に関してはすべて等しい。

ちなみに、「その他(直系派生の個人店)」に関しては、その名の通り、本流の家系の流れをくんだお店で、比較的オーソドックスなお店が多いと思います。

その中でも、各店で少しづつ異なる工夫や接客等によって、評価が大きく分かれているような気がします。

まとめ

1974年に始まった家系ラーメン(昨年は家系50周年とも言えたのですね)。

色々ないざこざがありながらも、吉村家を中心に多くの人がその魅力に引き付けられて、昨今まで発展してきた様子がうかがえます。

そのけん引役であった資本系ラーメンですが、中でも、「町田商店」などはコロナ下でも影響を受けずに、売上をあげたと言います。

一方で、スープの味を落とし(と言われる)、倒産となってしまった元家系御三家の「六角家」。

この2店舗の構図は、今後の家系界隈を占うものとなるかもしれません。

評判の良い直系店・派生店等でも、毎回スープの味が少し異なったり、店内の清潔感がなかったり、接客が横柄だったりして、残念に感じることもあります。

ファンには揶揄されがちな資本系ですが、上記のような点がなく安心して食べれる点が各層に受けてる要因のようにも思います。

それでも、一家系ファンとしては、資本系ばかりの家系になってしまうと大変悲しいわけで。

店主の高齢化や承継問題もある中で、直系店・派生店が少しでも営業を継続して、ライト層含む家系ファンに向けて頑張ってほしいなと思うこの頃でした。

この間、とらきち家さんに行ってきました。

家系を今まで食べてきて、ライスの食べ方といえばスープに付けた海苔を巻いて食べるぐらいで、あまりしっくり来ていなかったのですが、

とらきち家さんで勧められていた、ライス+刻み生姜+無限にんにく+マヨネーズを試してみた所、あまりの美味さに衝撃が走りました。

味変を直にラーメンで行うのではなく、ライスを介して行うということに意味があるのだと今更ながら気づかせて頂きました。

今度、杉田家さん、末廣家さんにも行って勉強してこようと思います。

はまレポさんのサイト分かりやすくて良いですね!

ご紹介ありがとうございました!

とらきち家さんは、まだ営業しているんですね。数年前に行きましたが、賄いご飯が美味しかった記憶があります。とても太りそうな味変だけど美味しそう。

色々行ってみて、教えてください。参考になれば何よりです!